新华大采风艺品城讯(薛学拾 卫建忠)书画艺术的世界,恰似一座蕴藏无尽智慧的宏大宝库,而名家名作犹如其中熠熠生辉的璀璨明珠,散发着启迪心灵的光芒,蕴含着深刻且耐人寻味的人生哲理,值得我们倾心去学习、去感悟。

在艺品城书画展上,两幅同样书写苏轼《临江仙・夜饮东坡醒复醉》的书法作品引得众人驻足。

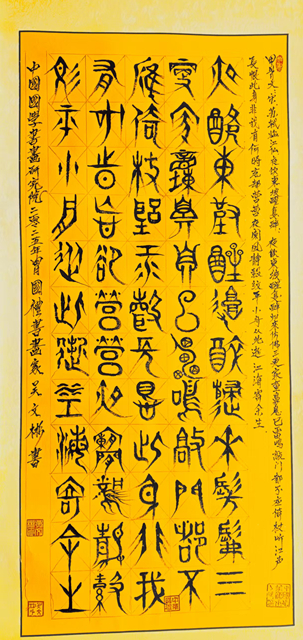

艺品城管委会名誉主任,书艺导师徐维良以甲骨文挥毫,艺品城签约国礼书法家吴文彬用篆书落墨,虽字体相隔千年,却似两位琴师用不同古琴弹奏同一首曲子,在宣纸上演绎出别样风韵。

徐维良的甲骨文如刀刻青铜,吴文彬的篆书似玉琢古印,引得观众在两作间往来踱步,品评这跨越三千年的笔墨对话。

徐维良取法甲骨,将"夜饮东坡醒复醉"的醉意化作凌厉笔锋。枯墨起笔似刻刀入骨,字字棱角分明,恍见商周贞人月下占卜的肃穆;浓墨收势如酒渍漫卷,又透出东坡醉卧溪亭的放达。细观"江海寄余生"五字,甲骨特有的斜势结构竟暗合江涛奔涌之势,令观者不由抚掌称妙。

吴文彬则以篆书应和,笔下流淌着秦汉气象。"家童鼻息已雷鸣"一句,圆转笔触如铜壶滴漏,篆引婉转处仿佛听见书童鼾声起伏;"倚杖听江声"数字布白疏朗,恰似月光洒落江面时的粼粼清辉。其线条藏锋如老窖陈酿,在宣纸上氤氲出千年陈香。

新华大采风评委会主任张庆华点评异曲同工之妙

1. 文化底蕴传承:吴文彬篆书、徐维良甲骨文皆选用古老文字形式。篆书历史悠久,是汉字古代书体之一;甲骨文是中国最早的成熟文字。二者都借古文字承载与传递深厚文化内涵,展现中国古典文化魅力 。

2. 意境营造:都围绕苏轼《临江仙·夜饮东坡醒复醉》创作,力求通过笔墨传达词中洒脱、旷达又略带无奈的心境,营造出与原词相契合的精神氛围 。

3. 形式美感:在布局上,都讲究字与字、行与行之间的协调统一,注重整体的疏密有致、平衡和谐 。同时,线条运用上都追求古朴质感,篆书线条婉转流畅,甲骨文线条虽多契刻痕迹但也刚劲古朴,以此构建作品形式美感。

新华大采风评委会主任张庆华同时指出差异之处

1. 文字形态:篆书规整对称、婉转圆润 ;甲骨文因多为契刻,线条多呈直线,形态上更显古朴、简略,象形意味更浓。

2. 书写笔法:篆书书写笔法相对婉转、流畅,注重笔画的衔接与呼应;甲骨文在书写(或模仿契刻效果)时,起收笔多有尖锐之感,行笔节奏和力度表现上有别于篆书。

张庆华认为,"这恰似用商周编钟与汉代古琴合奏《广陵散》。徐先生的甲骨文带着青铜冷冽,吴老师的篆书含着玉璧温润,却都在写东坡那份醉眼看世情的通透。"

据悉,已有藏家提议将两幅作品合裱成屏风,让甲骨文的峭拔与篆书的圆融在时空流转中永续对话。

新华大采风编委会主任、艺品城管委会主任康留国说

【同源共韵】

正如张庆华所言,两位书家不约而同选择了"向古而生"。篆书如青铜器上盘绕的藤蔓,甲骨文似龟甲兽骨间的刀痕,虽形态各异,却都浸透着汉字初生的拙朴。他们以古文字为载体,如同架起两座通往商周与秦汉的桥梁,让今人透过斑驳字痕触摸千年文脉。

写东坡"醒复醉"的放达,徐维良的甲骨文如刀劈斧凿,在凌厉直线间透出醉眼观世的苍茫;吴文彬的篆书则似行云流水,在圆转曲笔中流淌着举杯邀月的酣畅。

一个像北派山水棱角分明,一个似南宗笔墨温润含藏,却都让"小舟从此逝,江海寄余生"的意境跃然纸上。

【异趣殊途】

细观笔墨,差异处更显精妙。篆书如织锦,每个字都讲究对称均衡,像编钟的纹样般工整;甲骨文则似岩画,字形参差错落,保留着先民刻字时的率真。徐维良运笔带刀刻的锐利,起落如凿击金石;吴文彬行笔含篆引的圆融,转折若玉环相扣。

这场"古体新写"的对话,让我们看到书法艺术的真谛——既要有扎根传统的定力,又需具破茧新生的胆识。正如艺品城书画爱好者所说:"看徐先生的字如读青铜铭文,观吴老师的作品若赏秦汉印玺,虽风格迥异,却都饱含着对中华文化最深情的告白。"

《学习名家名作感悟人生哲理》活动参与新闻热线18310977197(微信同号)

(新华大采风总编室 方展开 胡丽佳)