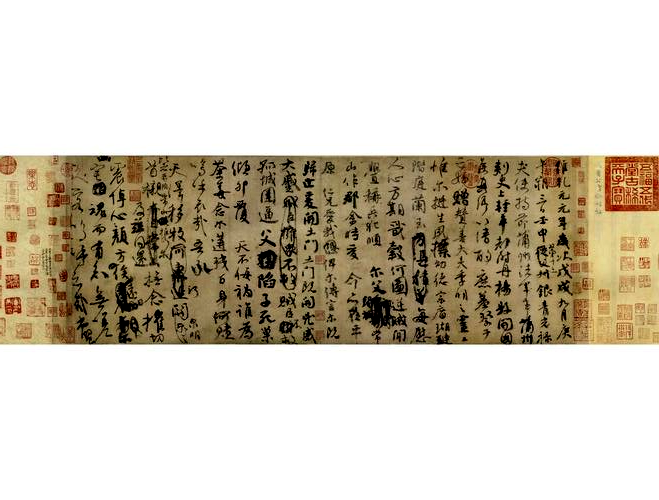

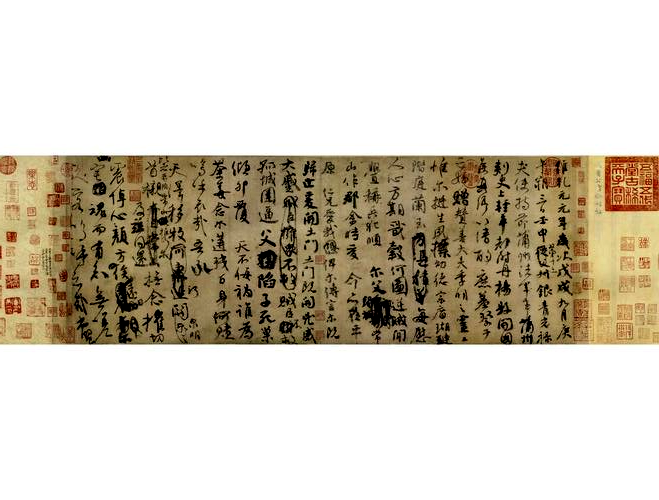

新华大采风艺品城讯:坊间多知天下第一行书是王羲之的《兰亭序》,少有人知道“天下第二行书”是颜真卿的《祭侄文稿》,这是为何?

新华大采风评委会主任张庆华分析:

一是流传范围与普及程度差异

- 《兰亭序》方面:

从历史上看,《兰亭序》很早就声名远播。东晋之后,历代文人墨客、书法大家对其推崇备至,围绕它有诸多的临摹、复刻版本流传于世。比如唐太宗李世民就极为喜爱《兰亭序》,不仅亲自收集,还让当时的书法家们临摹学习,使得这些临摹本在宫廷以及文人圈子中不断传播,影响力持续扩大。随着时间推移,众多书法学习者入门之时往往都会接触到《兰亭序》的相关临摹字帖,它也常常被收录进各类书法教材、书法普及读物中,成为人们了解古代书法经典绕不开的作品,在大众层面的普及程度很高。 - 《祭侄文稿》方面:

《祭侄文稿》本身是颜真卿为祭奠侄子所写的文稿,创作之初更多是基于个人情感抒发的私人性质文稿,并非一开始就为了广泛传播而作。并且由于其承载着颜氏家族的悲痛过往以及安史之乱这样特定历史背景下的沉重情感,在很长一段时间内,它更多是在颜氏家族内部以及部分与之相关的文人、史学家等小范围内被珍视和研究,流传范围相对较窄,普通大众知晓的机会也就比较少。

二是作品风格与欣赏门槛不同

- 《兰亭序》方面:

《兰亭序》整体风格是优雅飘逸、潇洒自然,笔法精妙细腻,字与字之间呼应连贯,布局和谐美观,符合大多数人对于书法美感的直观认知。即使是不太懂书法专业知识的人,看到《兰亭序》的临摹作品,也容易被其行云流水般的书写形态、优美的字态所吸引,感受到一种悠然自得又超凡脱俗的意境,欣赏起来相对轻松,能较快获得美的体验,所以受众群体更为广泛。 - 《祭侄文稿》方面:

《祭侄文稿》的独特之处在于其书写时饱含着颜真卿强烈的悲愤、沉痛等情绪,笔势雄奇,有大量涂改、圈点之处,从纯粹书法形式角度来看,它显得更为 “粗放”、随性,不像《兰亭序》那样有着规整和谐的美感。对于欣赏者来说,需要对书法有一定深入的理解,还要了解其背后的安史之乱历史背景以及颜氏家族的悲壮故事,才能更好地体会到作品中蕴含的深厚情感和独特艺术价值,较高的欣赏门槛使得一部分人较难深入认识它。

三是文化宣传与推广侧重不同

- 《兰亭序》方面:

在长久的文化传承过程中,无论是官方层面还是民间的文化机构、教育领域等,都将《兰亭序》作为中国古代书法艺术的典型代表进行重点宣传推广。各类书法展览常常会展示《兰亭序》的精美临摹版本,学校的书法课程也多会把《兰亭序》作为经典案例讲解,媒体在介绍书法文化时也频繁提及它,久而久之,其 “天下第一行书” 的名号深入人心,知晓的人自然众多。 - 《祭侄文稿》方面:

虽然《祭侄文稿》同样有着极高的艺术价值,但以往在文化宣传推广方面的力度相对较弱,没有像《兰亭序》那样被反复地、多角度地向大众介绍,导致很多人对它缺乏足够的了解,甚至不知道它有着 “天下第二行书” 这样的重要地位。

新华大采风编委会主任暨艺品城管委会主任康留国认为:

尽管它们不能真正隔空对话,但后人通过欣赏、研究它们,能在脑海中构建起这样一场跨越时空的、关于书法艺术与情感表达的精彩 “对话”。

不过,随着近年来文化艺术领域对经典作品挖掘和推广的不断深入,越来越多的人也开始认识和了解《祭侄文稿》及其独特的艺术魅力了。

从创作背景来看,《兰亭序》诞生于东晋永和九年,王羲之等一众文人雅士会于会稽山阴之兰亭,曲水流觞,饮酒赋诗,在这样轻松且充满雅趣的氛围中,王羲之乘兴挥毫写下这篇序文,字里行间流露出的是文人墨客对自然之美、聚会之乐以及对人生短暂的感慨等复杂又细腻的情感,整体风格优雅飘逸、潇洒自然,笔法精妙,字与字之间呼应连贯,展现出一种悠然自得又超凡脱俗的意境。

而《祭侄文稿》创作于安史之乱的背景之下,颜真卿面对亲人惨烈牺牲,怀着极度的悲愤、沉痛与惋惜之情书写,文稿中涂改、圈点之处颇多,全然是真情实感的自然流露,笔势雄奇,有强烈的张力,那种悲愤之下的磅礴气势跃然纸上,书写时情绪主导着笔法,更显质朴与厚重。

从现实角度来说,“天下第一行书” 王羲之的《兰亭序》与 “天下第二行书” 颜真卿的《祭侄文稿》无法真正实现隔空对话,因为它们只是书法作品,本身并无自主意识和交流互动的能力。

但从艺术欣赏、文化内涵等层面去想象和解读时,仿佛二者能有一场跨越时空的对话。

若二者 “对话”,《兰亭序》或许会以其优雅之态,向《祭侄文稿》倾诉东晋时文人雅聚的浪漫与对人生哲理的感悟,传递那种超脱于世俗纷扰的闲适心境;而《祭侄文稿》则可能以它饱含的家国大义、深沉的悲痛回应,讲述在乱世中坚守忠义、痛失至亲的切肤之痛,展现书法承载的深厚情感与凝重的历史使命。

从书法技法角度,《兰亭序》可以向《祭侄文稿》分享如何用细腻多变的笔法营造出灵动的艺术美感,比如笔画的细腻起收、字态的巧妙变化等;《祭侄文稿》则可以回应关于如何凭借真情实感驱动笔锋,让书法突破常规形式,展现出震撼人心的力量,不拘泥于既定的笔法规范,用最本真的情绪书写出独特的艺术韵味。

与一众文人雅士在兰亭集会,大家饮酒赋诗,之后王羲之将这些诗作的序文用他精妙的书法记录下来,这便是《兰亭集序》,其文字内容优美,书法更是千古一绝。

附:《兰亭序》全文如下:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。” 岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

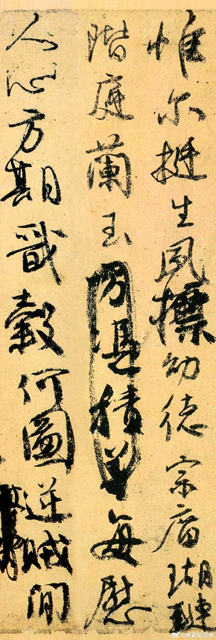

附:《祭侄文稿》

全称《祭侄赠赞善大夫季明文》,是唐代书法家颜真卿于唐乾元元年(758 年)创作的行书纸本书法作品,追叙了常山太守颜杲卿父子一门在安禄山叛乱时,挺身而出,坚决抵抗,以致 “父陷子死,巢倾卵覆”、取义成仁之事。以下是其文稿内容:

维乾元元年,岁次戊戌,九月庚午朔,三日壬申,第十三叔、银青光禄大夫、使持节、蒲州诸军事、蒲州刺史、上轻车都尉、丹阳县开国侯真卿,以清酌庶羞,祭于亡侄赠赞善大夫季明之灵曰:

惟尔挺生,夙标幼德,宗庙瑚琏,阶庭兰玉,每慰人心。方期戬谷,何图逆贼闲衅,称兵犯顺。尔父竭诚,常山作郡。余时受命,亦在平原。仁兄爱我,俾尔传言。尔既归止,爰开土门。土门既开,凶威大蹙。贼臣不救,孤城围逼。父陷子死,巢倾卵覆。天不悔祸,谁为荼毒?念尔遘残,百身何赎?呜呼哀哉!

吾承天泽,移牧河关。泉明比者,再陷常山。携尔首榇,及兹同还。抚念摧切,震悼心颜。方俟远日,卜尔幽宅。魂而有知,无嗟久客。呜呼哀哉!尚飨!

这篇文稿饱含着颜真卿的悲愤、沉痛等强烈情感,书法上更是笔势雄奇,姿态横生,被誉为 “天下第二行书”,有着极高的艺术价值和历史文化价值。

(新华大采风总编室 方展开 胡丽佳)