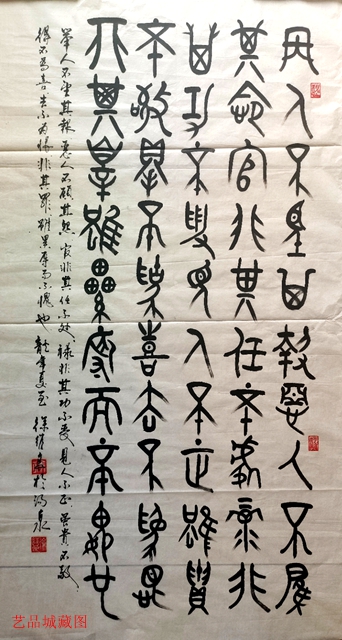

新华大采风艺品城讯:近日,新华大采风评委会主任张庆华对徐维良的一幅篆书看出西安事变中的文化密码。

徐维良用篆书书写的“举人不望其报,恶人不顾其怨,官非其任不处,禄非其功不受,见人不正,虽贵不敬,得不为善,去不为恨,非其罪虽累辱而不愧也”,这段话的出处与民国时期著名收藏家、爱国人士张伯驹相关。周恩来在西安事变期间于张学良的官邸见到一幅张伯驹书写的条幅,内容即为此段文字。张学良将这幅字转赠给周恩来,并详细介绍了张伯驹的为人。

一、历史现场的无声对话:张伯驹书法与西安事变的隐秘联结

1936年寒冬的西安金家巷,周恩来在张学良官邸发现一幅篆书条幅,铁画银钩间“官非其任不处,禄非其功不受”十二字如金石坠地,暗合动荡时局中“止戈为武”的东方智慧。这幅墨迹实为张伯驹手书,其人风骨正如其字——张伯驹晚年回忆:“写字如做人,笔笔都要落在实处。”张伯驹与张学良的交谊,早于西安事变。1930年代,张伯驹以收藏家身份活跃于北平文化圈,其“天下第一藏”的声名与张学良的少帅身份形成微妙呼应。张学良曾多次向张伯驹请教文物鉴赏,而张伯驹对张学良的“忠义”与“困局”亦抱以同情。1936年兵谏期间,张学良将此幅书法转赠周恩来,既是对其斡旋能力的信任,亦暗含对国共合作抗日的期许。

二、墨迹里的为官之道:儒家精神与士人风骨的共振

徐维良以篆书重书此联,将张伯驹的处世哲学凝练为三重境界:

1. 举贤不图报:明月照大江的胸襟

张伯驹一生散尽家财护国宝,其“举荐不图报”精神与西安事变中中共释放蒋介石的决策形成互文。周恩来曾言:“张杨二位将军的行动,是为民族大义,非为一己私利。”张伯驹的书法与张学良的兵谏,皆以“公义”为轴心,超越个人得失。

2. 去留皆从容:进退有度的政治智慧

“得不为善,去不为恨”暗合周恩来斡旋西安事变时的气度。面对蒋介石的强硬态度,周恩来提出“六项主张”,既坚持抗日底线,又留有谈判余地,正如篆书“虚实相生”的章法布局。张学良送蒋归宁时“耿耿此心,可质天日”的决绝,亦与“去不为恨”的豁达相通。

3. 守节如守城:孤勇与气节的视觉化

“非其罪虽累辱而不愧”的篆书笔法,中锋行笔如少帅兵谏时的孤注一掷。张伯驹曾为保护《平复帖》拒交日伪,其“守节”与张学良“兵谏”形成精神共振。章伯钧曾评张伯驹:“其人如字,刚劲中见风骨。”

三、金石气中的和合智慧:书法笔法与政治博弈的隐喻

篆书的圆融笔意,暗藏化解干戈的东方哲学:

方圆相济:刚柔并济的斡旋艺术

篆书“方笔立骨,圆笔藏锋”的技法,恰似西安事变中中共既坚持抗日原则(方),又灵活应对蒋介石态度(圆)。毛泽东评价:“张杨的兵谏是逼蒋抗日的关键一招。”张伯驹书法中“方圆相生”的结构,隐喻着政治博弈的弹性空间。

计白当黑:留白中的政治智慧

篆书章法讲究“密不透风,疏可走马”。周恩来在谈判中刻意淡化意识形态分歧,聚焦抗日共识,正是“留白”的智慧。张伯驹曾言:“写字如布阵,虚处藏机。”这种“以无胜有”的策略,为和平解决事变铺平道路。

气韵贯通:文化共识的纽带

张伯驹的“鸟羽体”书法以飘逸见长,与张学良的东北军“铁血精神”形成刚柔互补。这种文化共识,成为国共合作的情感基础。陈毅曾评价张伯驹:“他的字里有民族气节。”

四、新华大采风编委会主任暨艺品城管委会主任康留国指出,徐维良的篆书翰墨作为历史密码的启示

张伯驹的书法不仅是个人风骨的载体,更成为西安事变中多方势力博弈的文化镜像:

道德与权力的和解:篆书“禄非其功不受”批判官僚腐败,呼应中共“官兵平等”的建军原则;

传统与现代的对话:张伯驹的“士大夫精神”与周恩来的“统战智慧”,共同构成近代中国转型的精神图谱;

艺术与政治的共生:书法作为非语言符号,成为跨越阵营的情感纽带,印证“文化软实力”的历史作用。

正如张伯驹所言:“文物有灵,知所归处。”这幅书法穿越时空,揭示了一个真理:真正的和平,始于对正义的坚守与对文化的敬畏。

(新华大采风总编室 方展开 胡丽佳)