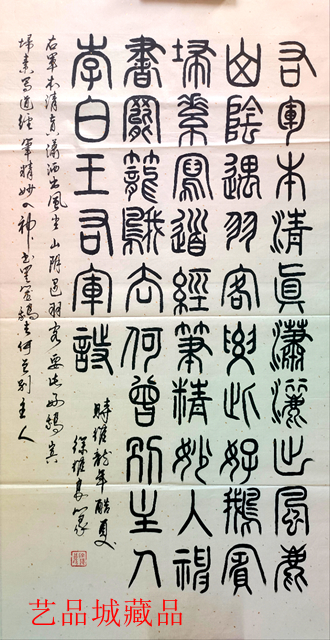

新华大采风艺品城讯:在书法与诗词交织的艺术世界里,徐维良篆书李白的《王右军》宛如一颗璀璨星辰,散发着独特的魅力,引领我们探寻诗仙与书圣跨越时空的精神默契。

起初,读到徐维良篆书的这首诗时,心中不禁泛起疑惑。王右军,也就是大名鼎鼎的书圣王羲之,他与唐代诗仙李白,一个身处东晋,一个活跃于唐代,相隔数百年,乍一看似乎八竿子打不着,为何李白会为其写诗呢?而徐维良又为何独独选中这首诗来进行篆书创作呢?

新华大采风评委会主任,作为来自书圣王羲之故乡的书画教师,从徐维良的这一作品中感悟到了别样的深意。

李白本身书法造诣不俗,从其存世的《上阳台帖》便可窥见那不凡的笔力,只是他的诗名太过耀眼,以至于书法成就鲜为人知。这首《王右军》或许正是李白借书圣之酒杯,浇自己胸中块垒,既是对艺术纯粹性的深情礼赞,也是对功名利禄的委婉拒绝。

且看徐维良篆书李白《王右军》的具体呈现:

诗文全貌

“右军本清真,潇洒出风尘。

山阴遇羽客,爱此好鹅宾。

扫素写道经,笔精妙入神。

书罢笼鹅去,何曾别主人!”

逐联精解

- 立骨显魂(首联)

“清真” 二字,恰似篆刻印章般深刻有力,既精准地道出了王羲之书法那如同 “清水芙蓉” 般的天然境界,又巧妙地暗藏了李白 “安能摧眉折腰事权贵” 的铮铮傲骨。这种超脱世俗的 “潇洒”,不仅仅是魏晋名士风度的生动写照,更是李白借古喻今,与古人达成精神共鸣的有力体现。跨越四百年的时光长河,两位伟大的艺术家在 “出风尘” 这一境界中,实现了灵魂深处的契合与共鸣。 - 以鹅明志(颔联)

在化用 “写经换鹅” 这一经典典故时,李白以诗人独有的慧眼重构了历史场景。山阴道士与白鹅之间的宾主相得,实则是艺术知音相遇的深刻隐喻。这种对艺术纯粹的 “痴态”,与《将进酒》中 “会须一饮三百杯” 所展现出的赤子之心一脉相承,将对艺术的追求升华至生命本真的高度,让我们看到了李白对艺术那炽热而纯粹的热爱。 - 人书合一(颈联)

诗中的 “扫” 字,仿佛让我们亲眼目睹狼毫在素绢上横扫而过的遒劲力道,暗暗契合李白《上阳台帖》中那刚劲有力的笔意;而 “入神” 二字,则与《世说新语》所载王羲之 “点画入木三分” 的传奇相互呼应。此联将书法创作推向了通神的奇妙境界,恰似 “疑是银河落九天” 那般,充满了天人感应的奇妙韵味,让我们对书法艺术的魅力有了更深层次的感悟。 - 去留无意(尾联)

得鹅之后便潇洒离去的率性之举,与 “天子呼来不上船” 的狂放不羁可谓异曲同工。末尾的 “何曾” 二字,掷地有声,既生动地描绘出书圣不拘礼法的真性情,又巧妙地暗喻真正的艺术从来都不是为了取悦他人,这种境界恰恰与李白所推崇的 “清水出芙蓉,天然去雕饰” 的美学追求高度契合,展现出一种超凡脱俗的艺术境界。

诗史互鉴

- 精神双璧:王羲之的 “清真” 气质与李白的 “谪仙” 气质相互辉映,共同构成了中国文人 “外圆内方” 的典范形象。他们在不同的时代背景下,坚守着内心的纯粹与高尚,为后世文人树立了精神的标杆。

- 创作哲思:诗中 “笔精妙入神” 这句,实则是李白 “笔落惊风雨” 艺术观的具体呈现,让我们得以窥探李白对于书法创作以及艺术表现力的深刻理解与追求,也为我们欣赏和理解古代文人的创作理念提供了独特的视角。

- 乱世智慧:尾联所展现出的洒脱,暗中蕴含着《世说新语》中 “王右军诈睡” 的急智,体现出艺术家们在纷繁复杂的浊世中巧妙应对、坚守自我的生存智慧,这对于我们理解古代文人在特定历史环境下的处世之道有着重要的启示作用。

文化启示

这首诗堪称 “诗书合璧” 的典范之作,蕴含着诸多深刻的文化启示:

- 以诗歌韵律再现书法气韵:例如 “扫” 字音节的短促有力,恰似书法创作中那干脆利落的笔触,通过诗歌的韵律巧妙地模拟出书法的气韵,让我们在诵读诗句的同时,仿佛能感受到书法作品中那或刚劲、或婉转的线条变化,实现了两种艺术形式在感官体验上的交融。

- 用文字留白呼应书法布局:诗的末句戛然而止,如同书法中的飞白笔意,留下了无尽的想象空间,让读者在品味诗句之余,能够自行去填补那空白之处,正如欣赏一幅书法作品时,那留白之处往往能引发人们更多的思考与遐想,展现出一种独特的艺术韵味。

- 借历史典故构建文化密码:诗中鹅的意象承载着 “君子比德” 的隐喻,借助这些历史典故,李白为我们构建了一个个文化密码,等待着后人去解读、去领悟,进一步丰富了诗歌的文化内涵,也让我们在欣赏诗歌的过程中,能够深入挖掘古代文化的深厚底蕴。

诗史回响,当元代赵孟頫临写《兰亭序》时,曾批注 “右军风神,太白已道尽”,这恰如其分地印证了这首诗跨越时空的强大艺术穿透力。李白的笔墨,不仅生动地定格了书圣的风采,更铸就了中国文人精神的永恒坐标,成为后世不断汲取营养、传承文化的宝贵财富。

用笔特点

- 线条流畅:其笔画线条圆润婉转,粗细变化细微,淋漓尽致地展现出篆书线条均匀、流畅的特性。在书写过程中,运笔平稳顺畅,恰似行云流水般自然,藏头护尾,严格遵循篆书的用笔规范,由此营造出古朴、典雅的独特美感,让观者仿佛能穿越时光,感受到古老书法艺术的韵味。

- 力度含蓄:尽管线条看上去柔和温婉,但实则蕴含着内在的劲道。书写者对毛笔提按的控制极为精妙,能够在看似平淡无奇的线条中传递出一种含蓄而深沉的力量感,绝非绵软无力,这恰恰彰显出篆书线条那与众不同的韵味,每一笔都好似在诉说着历史的故事。

结构特色

- 对称规整:整体结构大多呈现出对称的形态,字的左右或上下部分布局均衡合理,严谨地遵循了篆书注重对称的结构原则。如此一来,每个字都显得端庄稳重,秩序井然,充分体现出书写者对篆书结构把握的精准程度,仿佛每一个字都是经过精心雕琢的艺术瑰宝。

- 比例协调:字的各个组成部分之间,比例安排恰到好处,疏密分布合理得当,丝毫没有出现某一部分过于松散或拥挤的情况,完美保证了字的整体和谐与美感。这展现出书写者在篆书结构处理方面娴熟高超的技巧,让人不禁赞叹其深厚的艺术功底。

整体风格韵味

- 古朴典雅:作品整体弥漫着浓厚的古朴气息,篆书作为承载悠久历史文化底蕴的古老书体,在徐维良的笔下,其独特的韵味被发挥到极致。再结合书写者精妙的笔法与结构处理,使得整个作品更具高雅的艺术格调,欣赏之时,仿佛能瞬间被带回到古代那充满诗意与墨香的文化氛围之中,沉浸其中,流连忘返。

- 平和自然:书写风格平和舒缓,没有刻意营造夸张、跌宕起伏的效果,而是给人一种宁静、自然的感觉,尽显文人的书卷气和从容不迫的气质。当我们凝视这幅作品时,能深切感受到一种平和之美,宛如置身于静谧的山林之间,静静品味书法艺术带来的韵味,让心灵得到片刻的宁静与慰藉。

新华大采风编委会主任、艺品城管委会主任康留国浅析李白的《王右军》徐维良的这幅篆书作品,肩负着三重重要使命:它既是对王羲之 “点画入木三分” 卓越书学成就的崇高致敬,又是对李白 “笔落惊风雨” 豪迈诗魂的生动视觉转译,更是当代艺术家在键盘时代对毛笔精神的深情回望。徐维良的篆书,恰似一台文化基因的 3D 打印机,凭借着笔墨的力量,让千年文脉在墨香缭绕中重获新生,焕发出新的活力与光彩,继续在历史的长河中熠熠生辉,为后世留下宝贵的艺术财富和精神滋养。

- 诗与人的精神共鸣

李白笔下的王羲之,实则是借古抒怀的佳作。开篇 “右军本清真,潇洒出风尘”,用如清水芙蓉般清新自然的语言,勾勒出书圣超脱世俗的高洁形象,巧妙地暗合了李白 “安能摧眉折腰事权贵” 的傲然风骨。两位身处不同时代的艺术家,就在这 “清真” 二字之中,达成了跨越时空的精神默契,让我们看到了古代文人在精神追求上的一脉相承。 - 典故中的文人雅趣

诗中 “山阴遇羽客,爱此好鹅宾”,高度浓缩了王羲之 “写经换鹅” 的经典典故。李白以诗人独特的视角重构了这一历史场景,当王羲之挥毫写下《黄庭经》之时,那笔墨仿佛如有神助,“扫素写道经,笔精妙入神”,这不仅是对王羲之书法造诣的由衷赞叹,更是凸显出艺术家在创作时那种全身心投入、物我两忘的忘我境界。这般对艺术的痴狂之态,恰似李白 “天子呼来不上船” 的狂放不羁,展现出古代文人对艺术纯粹的热爱与执着。 - 笔墨之外的处世哲学

末尾 “书罢笼鹅去,何曾别主人” 一句,看似只是在描述王羲之得鹅之后的率性之举,实则暗含着李白对文人风骨的深刻诠释。真正的艺术家应当如同白鹅戏水一般,自由自在,不为世俗的礼法所束缚。这种 “得而不喜,失而不忧” 的豁达态度,与诗中 “扫素写道经” 所体现出的专注精神形成了微妙的呼应,为我们展现出古代文人在艺术追求与生活处世之间的独特平衡与智慧。

徐维良书《王右军》的当代艺术密码

选诗之道的三重契合

徐维良选择李白的《王右军》进行篆书创作,实则是基于三重艺术基因的深度共鸣:

- 书圣与诗仙的跨时空对话:诗中 “扫素写道经,笔精妙入神” 所描绘的书法创作场景,恰好与徐维良在篆书创作时追求的 “金石入纸” 状态形成强烈的共振,仿佛搭建起了一座跨越时空的桥梁,实现了王羲之、李白以及当代书家三者之间的精神叠印,让古老的艺术精神在不同时代间传承延续。

- 诗书同源的意象重构:李白的这首诗本身就具备强烈的视觉张力,“潇洒出风尘” 所传达出的飘逸感,与篆书那圆转流畅的笔法天然契合。就像徐维良能够将 “笼鹅去” 的洒脱自如巧妙地转化为篆书线条的收放节奏,通过笔墨赋予诗句全新的艺术表现力,展现出诗书同源、相互交融的独特魅力。

- 文化基因的当代表达:选择这首相对冷门的诗作,实则暗含着对当下 “流量时代” 的一种反拨。正如张伯驹守护《平复帖》,是为了保护珍贵的文化遗产一样,徐维良借此作品重新彰显那些被忽视的文人传统,让传统文化在当代社会中依然能够绽放光彩,唤起人们对深厚文化底蕴的重视与传承。

篆书里的情感密码

当代书家借古开新的艺术诉求,在徐维良的这幅篆书作品中得以清晰显影:

- 对抗浮躁的沉潜宣言:篆书那 “官非其任不处” 般的方正结构,犹如在 “流量书法” 乱象中坚守职业操守的坚固堡垒。徐维良以 “笔笔中锋” 的篆法,延续着李白诗中 “清真” 所代表的艺术纯粹性,意在千年变局的时代背景下,凝聚起一股沉稳的力量,对抗当下社会的浮躁之风,引导人们回归艺术的本真与纯粹。

- 重构时空的文化乡愁:将盛唐诗歌的韵味注入商周书体之中,形成了一种犹如 “青铜器铭文遇见敦煌壁画” 般独特的审美张力。这种时空折叠的创作手法,暗合《全国第十二届书法篆刻展》入展作品中 “古质今妍” 的创作趋势。例如 “爱此好鹅宾” 的篆字造型,既有甲骨文的古朴拙趣,又蕴含着当代艺术的构成意识,让我们在欣赏作品时,既能感受到历史的厚重,又能领略到现代的创新,勾起人们内心深处对传统文化的眷恋与乡愁。

- 士人精神的当代转译:“何曾别主人” 的率性书写,实际上是对 “艺术市场化” 现象的一种含蓄回应。徐维良通过篆书所特有的仪式感,重新彰显李白 “安能摧眉折腰事权贵” 的铮铮风骨,这恰恰契合了《微信公众平台》所述的 “‘逸’的审美趣味在当代的重构”,让古代文人的精神在当代社会中找到新的表达方式,激励着当代艺术家坚守自我,传承和弘扬优秀的传统文化。

《学习名家名作感悟人生哲理》活动参与新闻热线18310977197(微信同号)

(新华大采风总编室 方展开 胡丽佳)